2019 年,我提了人生中的第一辆车——第一代比亚迪宋 Pro DM 四驱性能版旗舰型。

选择这款车,主要是以下几个因素的考虑:

- 用车成本。我日常通勤路程在 60km 左右。同级别的燃油车,每月油费至少八百元。得益于家充桩的谷段电价,电车每月的用电成本仅七八十元。然而,当时纯电车的续航里程不高,商业充电站尚未大面积铺开。作为家庭唯一用车,选择插电混动车型更为可靠。

- 政策便利。在广州,新能源车可直接上牌,免去了摇号的困扰。

- 外观设计。比亚迪 Dragon Face 3.0 设计语言符合我的个人品味。

- 配置实用。作为新手,360 全景影像不可或缺;在南方,座椅通风必不可少。

- 空间表现。作为一款紧凑型 SUV,空间一点也不局促,且后排地台纯平。

- 价格。当时合资车还高高在上,具备上述配置的车型至少也要二十大几万。宋 Pro DM 价格为 19.98 万,且免购置税,在预算范围内。

在数年的用车过程中,宋 Pro DM 既让我体验到新能源技术的惊喜,也让我体会到早期混动技术的不足。如今在换车一年多以后,作为一位前任车主,我来细数它的亮点与槽点。

动力架构

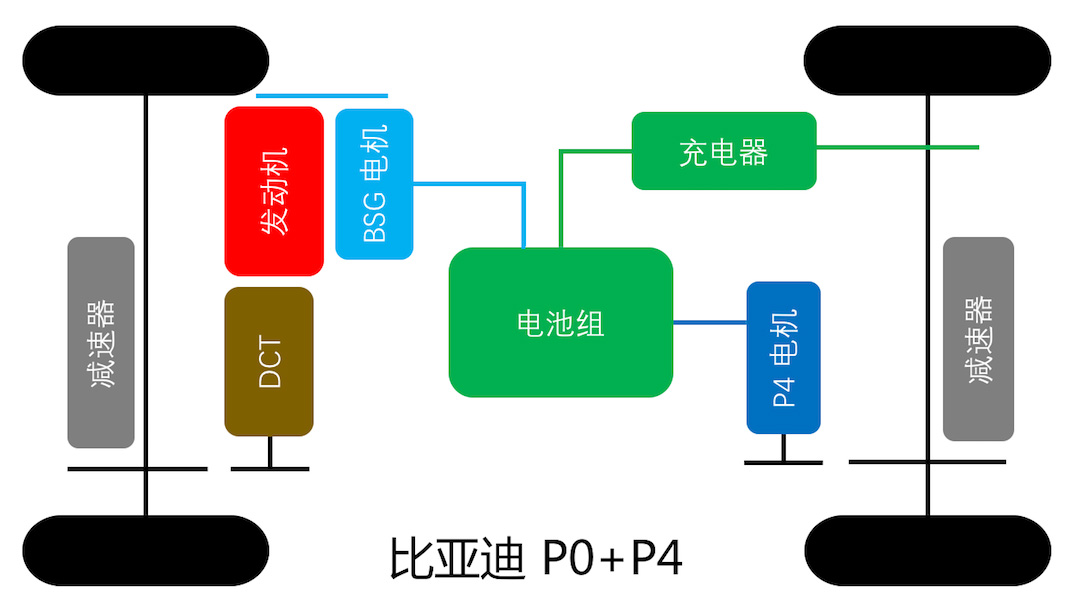

这款车搭载的是比亚迪 DM 3.0 双擎四驱动力系统,前轴由发动机驱动,后轴由电机驱动,是少有的支持三种驱动模式的车型:

- 仅电机驱动时,为后驱模式;

- 仅发动机驱动时,为前驱模式;

- 两者共同驱动时,为四驱模式。

DM 3.0 是性能取向的动力架构。在电量充足的情况下,动力响应非常迅速。尤其是在运动模式下,即使是纯电的运动模式,在仅有电机驱动的情况下,也能感受到明显的推背感。日常通勤使用,ECO 模式就完全足够。

然而,一旦电量不足,驾驶体验就会受到明显影响。插电混动车型的动力策略通常可概括为「低速用电,高速用油」。这是因为发动机在低速工况下效率低,电机在高速工况下能耗大。宋 Pro DM 的纯电续航里程仅 81km,稍远的路程就无法全程纯电行驶。一旦电量偏低,即使在低速时发动机也会介入,影响动力响应与平顺性,因此保电策略尤为重要。

车辆行驶过程中主要通过发动机带动发电机为电池充电,有两种方式:

- 仅发电,即增程模式;

- 边驱动车辆边发电。

DM 3.0 虽然支持增程模式,但用作发电的 BSG 电机,额定功率仅 8kW,最大功率也仅为 25kW,而车辆中低速行驶时通常就需要 5–15kW。因此,增程模式显得相当鸡肋。车辆也甚少在该模式下工作。

发动机驱动车辆时,车速与发动机转速绑定,而发电机转速又跟发动机转速绑定。一旦车速较低,发动机转速上不去,发电功率也难以提升。尤其在不通畅的路段,发动机频繁介入和退出,不仅难以有效补电,也干扰了驾驶者对动力响应的预判。因此,DM 3.0 只有在长时间中、高速稳定行驶时,才能有效补电。

相比之下,后续的 DM-i 动力架构采用了混动专用发动机与大功率发电机,显著提升了增程模式下的发电效率,即便在中低速工况下也能有效补电。

另外,宋 Pro DM 仅支持慢充,而商业充电桩以快充为主。即便找到慢充桩,由于车辆支持的最大充电功率仅为 3.3kW,算下来充电一小时只能行驶十几公里,实用性有限。

中、长途出行的电量焦虑,是促使我换车的主要因素。

动能回收

动能回收是新能源车与燃油车的主要区别之一,它可以在完全松开油门的情况下,把车辆前进的动能通过发电的方式,转换成电能回充到电池,同时使车辆减速。只要习惯了动能回收,轻度减速仅需松油门,不需要踩刹车。

宋 Pro DM 的动能回收力度有两档,但即便调至低档,回收力度仍然偏强。平路尚可适应,但在下坡路段则较难控制车速——不松油门车速过快,一松油门车速又下降过多。

底盘和轮胎

宋 Pro DM 的底盘调校偏硬,路感十分清晰,即便只是压过一颗小石子,在车内也能感知到。路况差时,乘坐舒适性欠佳。后来我将原配的「佳通 SUV880」轮胎更换为静音和舒适性更好的「朝阳一号」轮胎,但整体改善依然有限。

顺便吐槽一下,「佳通 SUV880」轮胎的花纹似乎特别容易收集小石子。换下旧胎后,我从单条轮胎里就清理出了好几十颗小石子。

辅助驾驶

虽然我买的是次顶配车型,但也支持全部辅助驾驶功能了。实际体验下来,有高光,也有不足:

- 首先必须给 AEB(自动制动系统)点赞,能准确识别碰撞风险并果断刹停,帮我避免了好几次可能会发生的追尾事故。

- 然后是 ACC(自适应巡航)和 LCC(车道居中保持)。车辆出厂时仅支持 ACC,LCC 需后期到 4S 店升级,并且还要支付工时费,相当不厚道。至于实际使用效果,LCC 表现尚可,ACC 就比较糟糕了,主要问题是拥堵路况下减速时机较晚或刹车力度过大,体感非常差。因此我只在通畅的高速路上使用 ACC 和 LCC,并且随时做好人工介入刹车的准备。

空调

与燃油车不同,新能源车的空调压缩机是电驱动的,效率高、制冷速度快。对于 宋 Pro DM 来说:

- 纯电行驶时,空调压缩机的动力源是动力电池;

- 发动机介入后,空调压缩机的动力源切换至发动机带动 BSG 电机产生的电。

发动机冷启动时的动力源切换,制冷效果会短暂下降。

至于制热,要更复杂一些。早期的新能源车是通过 PTC 发热器制热的,耗电量很大。宋 Pro DM 在纯电模式下也是如此。发动机介入后,与普通燃油车一样,通过发动机的废热供暖,能明显感觉到热量更为澎湃。

与空调相关的还有车辆的内外循环。由于对气味比较敏感,我在较为干净且少车的路段,会打开外循环。但有时候即便开启外循环,车内气味仍然很重。后来我在车内放置了二氧化碳检测仪进行测试。正常来说,从内循环切换到外循环后,车内的二氧化碳浓度会下降。测试结果表明,宋 Pro DM 的表现不完全正常。

经过长时间的观察,宋 Pro DM 某些情况会限制外循环的开口幅度,或切到内循环(下面提及的温度指的是仪表盘显示的温度,应为车外温度):

- 温度小于23度时,外循环全开;

- 温度大于24度时,外循环处于不完全打开状态。

- 温度为23、24度时,自动切到内循环,但车机显示的还是外循环。

看起来比亚迪为了节能,在空调的内外循环控制上是动了些小心思的。大于 24 度时考虑到空调的能耗,控制外循环的开口幅度可以理解。但是 23、24 度时无法开启外循环,就更像是程序的 bug——只考虑了小于 23 度和大于 24 度的情况,于是 23 度或 24 度时,无论如何都是内循环。

我认为,如果处于自动空调模式下,厂家考虑到空调的能耗和效果,自动调整内外循环无可厚非。但驾驶者自行调整成外循环时,应以驾驶者的意愿为先。比亚迪后续的车型也会自动控制外循环的开口幅度,但是策略不一样了。所以,如果行驶途中想换气,还是建议开窗。

车机

我用得最多的两个车机功能,就是语音助手和导航。其中语音助手的问题较为严重:

- 一是识别不准确。例如把调整空调温度识别成调整空调风量。

- 二是功能缺失。例如可以通过语音打开座椅通风,却无法调整档位。

不过,比亚迪车机的最大问题,当数两年后基本不会再收到 OTA。这又被车主们戏称为终身免 OTA。

不记得从什么时候开始,使用车机流量时,语音识别响应极慢且经常失败,连接手机热点后则恢复正常。通过车机流量使用高德地图等第三方应用无异常,但访问比亚迪官网却很慢,连接手机热点后同样无异常。

在 4S 店检查时,发现旧款唐 DM 也存在同样问题。作为一名程序员,我推测可能是通过车机流量连接比亚迪服务的网络链路有问题。

该换了

基于前文提到的一些问题,以及新能源技术近年来的快速发展、新能源车整车价格的大幅下降,我决定换一辆使用体验更好的车。新车已经开了一年多,至于选车过程和用车体验,请待下回分解。

评论 (1条)